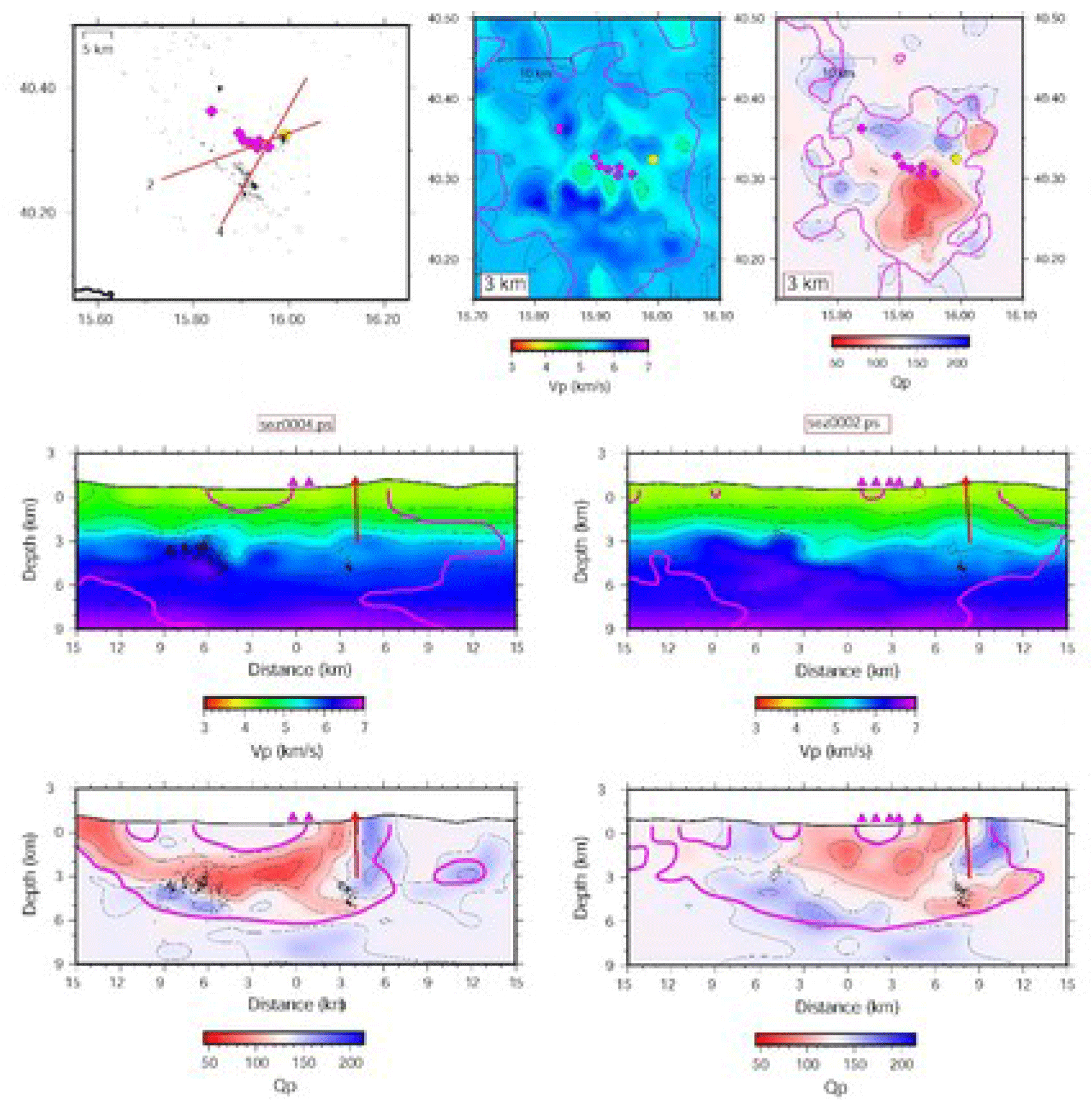

Figura 1: Modello 3D di Qp della Val d’Agri determinato con tomografia locale in attenuazione. In alto: distribuzione dei valori di Vp e di Qp a 3 km di profondità e distribuzione della microsismicità utilizzata per la tomografia in attenuazione. In basso: distribuzione di Vp e Qp su due sezioni che attraversano con direzione SW-NE il settore meridionale del bacino Quaternario e la dorsale dei Monti della Maddalena. I simboli magenta in mappa e sezione indicano pozzi di estrazione del campo, i simboli gialli il pozzo di re-iniezione CM2.

De Gori P., Improta L., Valoroso L., Bagh S., Chiarabba C., Lucente P.

La microsismicità registrata in Val d’Agri nel 2001-2015 da differenti reti (esperimenti REMO 2005-2006 e 2015, RSN, rete ENI) è stata utilizzata per determinare un modello 3D tomografico di Qp. I dati invertiti sono i valori di t* (definiti come T/Qp, T=traveltime, Qp=Quality factor definito come l’inverso dell’attenuazione) calcolati dal decadimento alle alte frequenze degli spettri delle fasi P. Partendo dalle localizzazioni ipocentrali 3D e dai modelli di tomografici di Vp e Vp/Vs alla scala del reservoir di Improta et al. (2017, JGR), abbiamo invertito 5836 t* misurati su un totale di 587 terremoti per ottenere la distribuzione di Qp in un ampio settore dell’Appennino Lucano (˜1000 km2) centrato sulla Val d’Agri.

La distribuzione di Qp è definita con elevata risoluzione spaziale (1 km) fino a 6 km di profondità, includendo le falde alloctone e la porzione superiore-intermedia della Piattaforma Apula Interna (PAI).

Al primo ordine osserviamo anomalie di Qp anti-correlate rispetto alla distribuzione di Vp/Vs, mentre regioni ad alta Vp possono essere associate sia a zone di alto che basso Qp, con valori estremi di ˜50 e ˜200, rispettivamente.

Tra 2 e 4 km di profondità, una evidente anomalia negativa di Qp si estende dal settore meridionale della Val d’Agri verso SW al di sotto della dorsale dei Monti della Maddalena. L’anomalia (Qp=50-60) è associata a zone di bassa ed alta Vp corrispondenti ad ampie sinformi ed antiformi plioceniche della PAI, rispettivamente. Nel primo caso, le anomalie negative di Qp e Vp (5.0 km/s) nel settore meridionale della Val d’Agri corrispondono a potenti sequenze di flysch Mio-Piocenici. Nel secondo caso, le zone di basso Qp ed alta Vp (6.0 km/s) sono associate a culminazioni della PAI formate da carbonati fratturati, saturi di fluidi (i.e., brine). Questa interpretazione è coerente con la presenza di spots di alto Vp/Vs in corrispondenza delle anticlinali di rampa. La principale culminazione della PAI dove bassi valori di Qp coesistono con alte Vp e Vp/Vs è localizzata a 2-3 km di profondità a SW dell’invaso del Pertusillo, includendo la parte superficiale della sismicità indotta dalle oscillazioni stagionali del lago. Questo risultato suggerisce una connessione tra il meccanismo di induzione della sismicità e la presenza di compartimenti pressurizzati della PAI delineati da spots di alto Vp/Vs e basso Qp. La regione a basso Qp include anche la zona produttiva del reservoir di idrocarburi della PAI.

Tra 5-6 km di profondità una estesa anomalia positiva di Qp è associata ad alta Vp (6.5 km/s) a basso Vp/Vs. Queste caratteristiche suggeriscono la chiusura dei sistemi di fratture per incremento della pressione di confinamento nella parte profonda della PAI. L’anomalia positiva è interrotta da uno spot di basso Qp in corrispondenza del pozzo di re-iniezione CM2. Lo spot di Qp coesiste con alti valori di Vp/Vs, suggerendo una relazione con la reiniezione di brine nel reservoir Apulo localmente fratturato e pressurizzato.