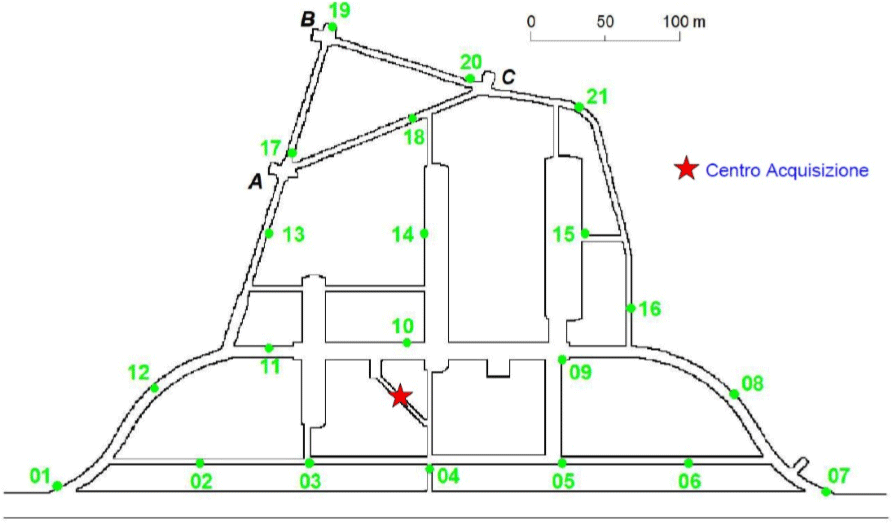

Fig. 1 Disposizione dei pozzetti di acquisizione all’interno dei laboratori del Gran Sasso.

Govoni A., De Luca G.

Verso la metà degli anni ’90 l’ex Consorzio di Ricerca del Gran Sasso finanziò la progettazione e la successiva realizzazione di un denso array sismico sotterraneo nei LNGS dell’INFN composto di ben 21 siti di registrazione (vedi Fig. 1).

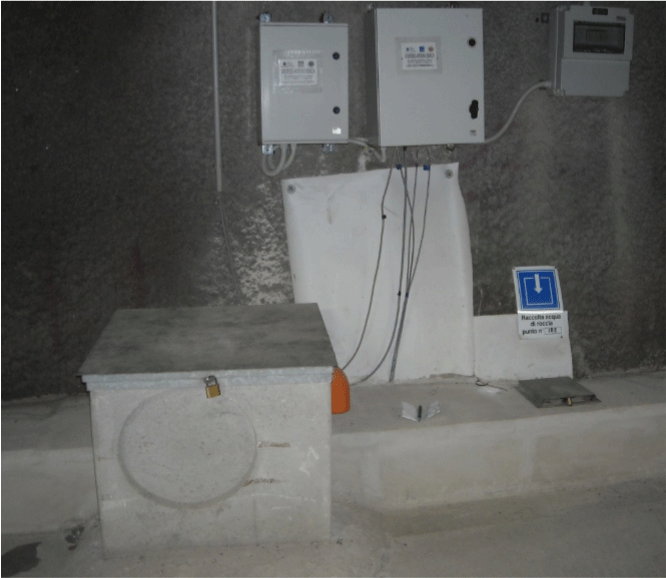

Ciascun sito è costituito da un pozzetto in cemento solidale con il pavimento, i relativi quadri elettrici e le scatole contenti il sistema di acquisizione dati in continua e la trasmissione dati (in Fig. 2 la foto del pozzetto n. 21 come esempio).

Questa infrastruttura di monitoraggio ha funzionato per pochi anni ed in maniera discontinua (dal 2002 al 2010 circa) attraverso una collaborazione tra l’Università di Salerno, il Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, l’Università di L'Aquila, l’Istituto Andaluz de Geofisica (Granada) e l’Osservatorio Vesuviano (INGV).

Con un’apertura di circa 500 m, una spaziatura media tra i sensori di circa 90 m, un substrato geologico estremamente omogeneo e compatto e livelli di rumore sismico estremamente bassi, l’array sotterraneo permette di risolvere lunghezze d'onda nell'intervallo 200-500 m, corrispondenti a velocità di fase nell'intervallo 0.2-10 km/sec con una risposta in frequenza ben risolta nella banda 1-20 Hz. Con tali caratteristiche è sicuramente possibile localizzare tutta la microsismicità locale con magnitudo estremamente basse (Ml<0), oltre allo studio di eventi regionali e telesismici con possibilità di rilevare tutti i terremoti mondiali con magnitudo momento maggiore di 5.0.

Fig. 2 Il pozzetto n. 21 e le relative scatole quadro per l’elettronica di acquisizione e trasmissione dei dati.

Dopo anni di inattività, abbiamo verificato lo stato dell’infrastruttura e dei cablaggi. Pianificato la messa a norma delle alimentazioni elettriche ed il recupero del cablaggio seriale originale. Progettato un sistema di timing per gli acquisitori e pianificato i collegamenti di rete tra i siti per arrivare a ricostruire le funzionalità originarie con datalogger e sensori aggiornati.

Nel periodo dicembre 2019 – gennaio 2020 abbiamo caratterizzato tutti e 21 i siti registrando in continua (circa una settimana per ogni sito) il rumore di fondo con acquisitori Reftek 130S e sensori a larga banda Trillium Compact 120 s.

La riattivazione dell’array e l’analisi integrata dei dati acquisiti sia dalla stazione VBB IV.GIGS sia dal ring-laser GINGER (https://www.lngs.infn.it/it/ginger), che registra i moti rotazionali verticali con sensibilità dell’orine del pico radiante/s nella banda 0-100 Hz, entrambi collocati nei pressi del pozzetto n. 19, promette risultati sicuramente interessanti nel campo della sismologia rotazionale.