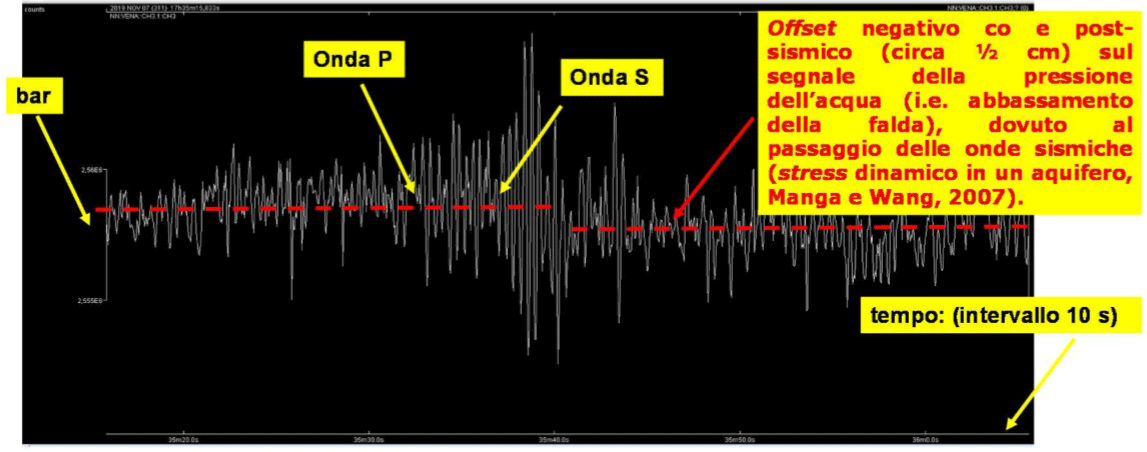

Idro-sismogramma del terremoto di Balsorano (AQ), Mw 4.4 del 7 novembre 2019 (distanza da Venafro = 50 km).

De Luca G.1, Di Carlo G.2, Frepoli A.1, Moro M.1, Pizzino L.1, Saroli M.1,3, Tallini M.4, Trionfera B.5

1 Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

2 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali del Gran Sasso

3Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - DICeM

4Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale

5Università La Sapienza, Roma

Il ruolo dei fluidi nel processo sismogenetico è ancora oggi un aspetto dello studio dei terremoti molto dibattuto nella comunità scientifica nazionale e internazionale (e.g. Gratier et al., 2002; Martinelli, 2015). Il principale obiettivo delle ricerche in corso è quello di definire il ruolo delle variazioni osservate nei fluidi in occasione di eventi sismici e comprendere se esse abbiano un ruolo predominante come trigger dei terremoti stessi o se siano il risultato della variazione della deformazione co e post-sismica. Questi temi trovano possibili applicazioni nell’Appennino centro-meridionale, la cui natura carbonatica favorisce la presenza di un’abbondante circolazione di acqua contenuta nei grandi acquiferi profondi e dove notevoli quantità di CO2 di origine profonda sono presenti nella crosta (e.g Chiodini et al., 2004; Frondini et al., 2018) come risulta sia da perforazioni profonde sia attraverso studi sul degassamento superficiale (suoli, acque sotterranee). A riprova di ciò, le lunghe sequenze sismiche che hanno interessato l’Appennino centrale negli ultimi 20 anni sono state accompagnate da anomalie idrologiche e idrochimiche (e.g. Carro et al., 2005; Barberio et al., 2017), osservate principalmente nelle fasi co e post-sismica, mentre solo in pochi casi si ha notizia di anomalie riscontrate prima del terremoto. A tal proposito, De Luca et al. (2016, 2018) hanno rilevato evidenti anomalie nella pressione dell’acque e nella salinità giorni/mesi prima del terremoto di Mw 6.0 del 24 agosto 2016 durante il monitoraggio in continuo (ad alta frequenza) della falda del Gran Sasso. Gli Autori hanno interpretato queste variazioni come legate alla fase preparatoria del terremoto stesso.

Alla luce di quanto sopra riportato, la strumentazione presente al Gran Sasso è stata duplicata per monitorare un altro acquifero con un simile assetto idrogeologico: la struttura idrocarbonatica dei Monti di Venafro (Molise, Saroli et al., 2019). L’area presenta una elevata sismicità storica con terremoti fino a Mw = 7 associata a faglie estensionali lunghe fino a 2025 km (e.g. Galli & Naso, 2009).

Gli scopi principali della presente ricerca sono: i) approfondire la comprensione della dinamica dell’acquifero attraverso l’analisi delle precipitazioni, ii) studiare la relazione tra il comportamento dell’acquifero e i terremoti e iii) ampliare le aree monitorate.

L’acquisizione dei dati è iniziata nel maggio del 2019 tramite il campionamento in continuo ad alta frequenza (20 campioni/secondo) di temperatura, conduttanza elettrica e pressione dell’acqua in un sondaggio orizzontale nella galleria drenante San Bartolomeo gestita da Acqua Campania.

Presentiamo i dati preliminari (analizzati tramite analisi statistiche e spettrali) e le possibili interpretazioni delle variazioni sul segnale della pressione dell’acqua registrate prima del terremoto più energetico (Balsorano, Mw 4.4, d = 50 km) avvenuto nel periodo di monitoraggio.