Diaferia G., Valoroso L., Piccinini D., Improta L.

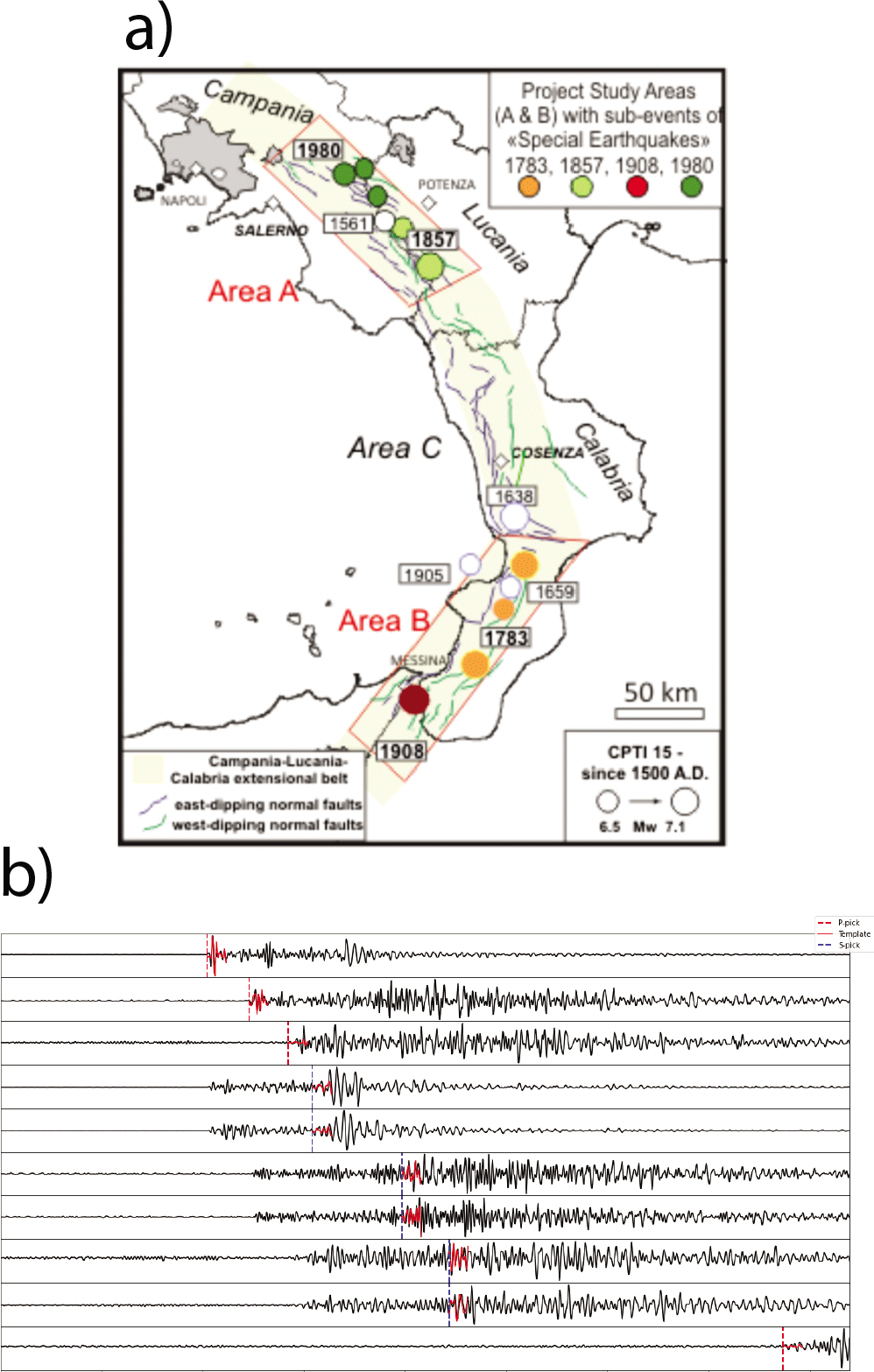

Negli ultimi tre secoli l’Appennino meridionale è stato interessato da eventi sismici di notevole magnitudo e peculiare meccanismo di rottura, multi-evento o a cascata (i.e., Irpinia 1980 MW=6.8, Reggio Calabria e Messina MW=7.0, Lucania 1857 MW=7.1, Calabria meridionale 1783 MW=7.1). Se già i modelli relativi all’evento dell’Irpinia, per cui sono disponibili registrazioni strumentali, sono molteplici e spesso contrastanti, è per i terremoti storici che vi è il maggiore gap informativo in termini di conoscenza delle geometrie di faglia, numero e cinematica delle sorgenti. Al fine di migliorare i modelli finora proposti in letteratura, risulta quindi necessario ottenere e integrare nuovi dati, sismologici e non, utilizzando la maggiore potenza di calcolo attualmente disponibile assieme alle più innovative tecniche di analisi.

Con questo obiettivo nasce il progetto MUSE-4D, finanziato con i fondi PRIN-2017 e di durata triennale (2020-2022). È un progetto con una forte vocazione multidisciplinare che coinvolge diverse realtà universitarie italiane assieme all’INGV. Presso la sezione ONT, verrà svolto gran parte del lavoro per il miglioramento, sia in termini di magnitudo di completezza che di accuratezza e precisione delle localizzazioni, del catalogo sismico per l’Appennino meridionale con un focus sulle aree sorgente dei terremoti dell’Irpinia del 1980 e della Basilicata del 1857.

Partendo dai cataloghi di sismicità (localizzazioni e forme d’onda) attualmente disponibili, es. Bollettino Sismico Italiano (http://terremoti.ingv.it/bsi), integrato con i cataloghi di reti locali e regionali (es. catalogo sismicità della rete IsNet, http://isnet-bulletin.fisica.unina.it/), applicheremo delle tecniche di template-matching all’intero database di registrazioni in continuo (2005-2020) estratte dall’archivio INGV (i.e., Rete Sismica Nazionale, MedNet, IsNet disponibili sul nodo EIDA di INGV) e ove disponibili all’archivio di reti locali temporanee. Dato l’elevato costo computazionale, l’analisi verrà effettuata sull’infrastruttura HPC dell’INGV o (se necessario) attraverso convenzioni con altri centri di calcolo (es. CINECA). Simili tecniche, applicate ad esempio alla sismicità della Southern California, hanno dimostrato che è possibile un notevole ampliamento dei cataloghi, aumentando fino a 10 volte il numero di eventi sismici osservati e localizzati e abbassando di circa una unità la magnitudo di completezza dei cataloghi (Mc~1.5 per la Rete Sismica Nazionale nell’area in esame).

Nella fase successiva, verrà effettuata la stima delle magnitudo e la rilocalizzazione precisa della sismicità, al fine di definire al meglio l’architettura dei sistemi di faglie sismogenetiche, valutandone geometria e segmentazione, assieme ad estensione verticale e laterale.