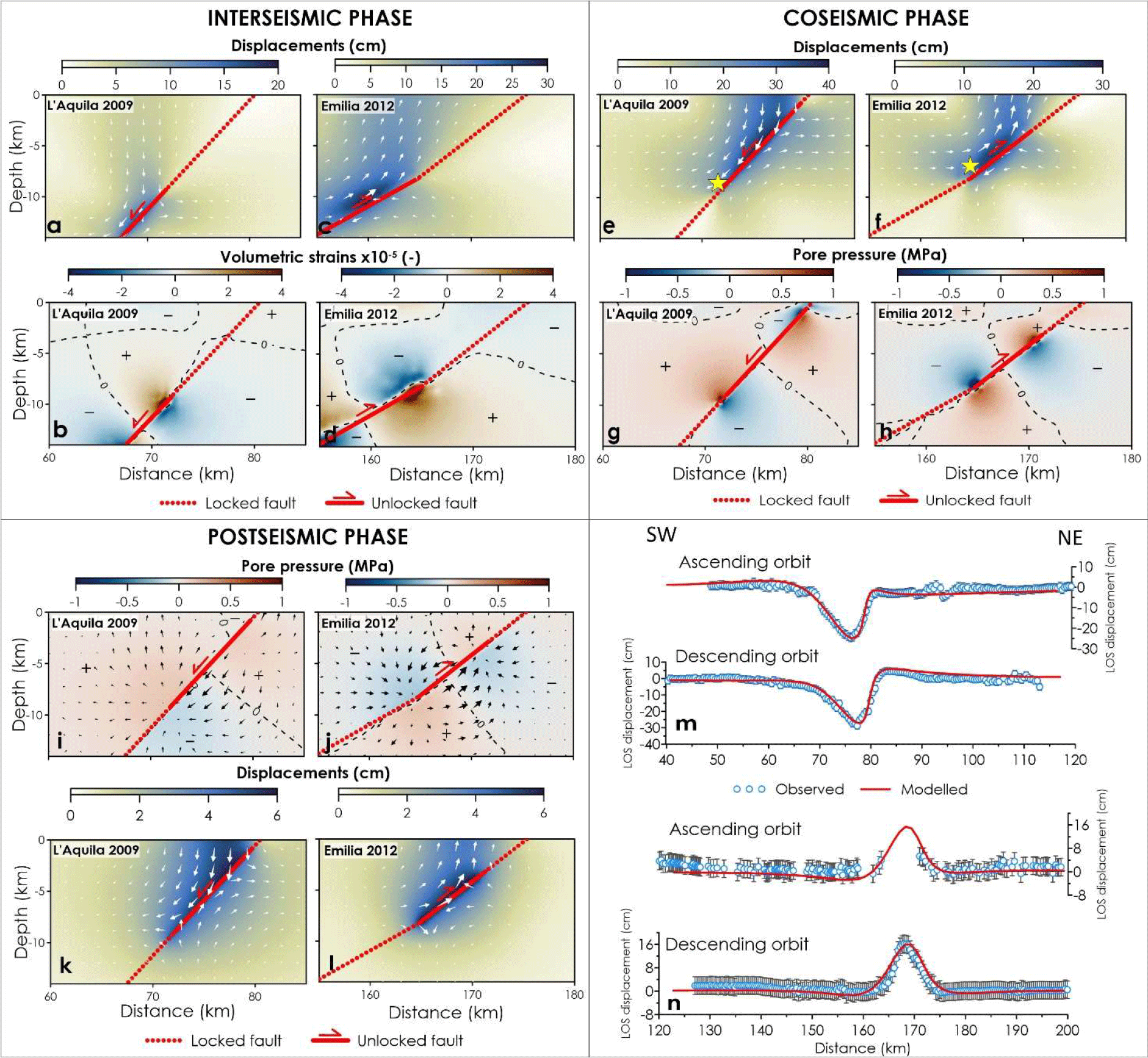

Figura 1. (a e c) Spostamenti e (b e d) deformazioni volumetriche causate dallo scivolamento intersismico del segmento di faglia profondo. Deformazioni volumetriche positive indicano dilatazione, mentre valori negativi indicano contrazione. (e ed f) Spostamenti cosismici e (g e h) sovrapressioni di poro causati dalla dislocazione cosismica del segmento di faglia superiore. La stella gialla indica l’ipocentro del terremoto. (i e j) Distribuzione delle sovrappressioni di poro e dei vettori di flusso dopo 20 giorni dal terremoto simulato, (k e l) Spostamenti postsismici cumulati causati dalla dissipazione delle sovrappressioni di poro. (m e n) Confronto tra gli spostamenti cosismici simulati ed osservati tramite tecnica InSAR per il terremoto de L’Aquila (m) ed Emilia Romagna (n).

Albano M., Barba S., Bignami C., Doglioni C., Carminati E., Saroli M., Moro M., Stramondo S., Samsonov S.

I terremoti sono il risultato dell'accumulo di tensione all’interno della crosta terrestre in un periodo variabile da centinaia a migliaia di anni nella fase intersismica, seguito da un improvviso rilascio di stress in prossimità una discontinuità crostale nella fase cosismica, che evolve infine in una fase di rilassamento post-sismico. Comprendere la distribuzione e l’evoluzione delle tensioni e deformazioni che generano l'attivazione della faglia è cruciale per lo studio dei terremoti.

In questo lavoro, contribuiamo alla comprensione delle distribuzioni di tensione e deformazione crostali associate al ciclo sismico di un singolo segmento di faglia tramite lo sviluppo di un modello numerico su piccola scala in grado di simulare l’accumulo di tensioni e deformazioni nella crosta durante la fase intersismica, la dislocazione cosismica lungo il piano di faglia, ed il rilassamento post-sismico, per eventi sismici distensivi e compressivi. Il modello presenta una crosta superiore fragile, in cui la faglia è bloccata, e una crosta inferiore duttile, in cui la faglia scivola costantemente per effetto delle forze applicate. Il modello è stato sviluppato per simulare i tipici terremoti estensivi e compressivi in Italia ed include le forze che agiscono durante il periodo intersismico, rappresentate dal carico litostatico e dalle forze tettoniche orizzontali. Il modello è stato realizzato per simulare le fasi intersismiche, cosismiche e postsismiche associate a due importanti terremoti italiani; il terremoto normale de L’Aquila del 6 aprile 2009 (Mw 6.1), ed il terremoto inverso dell’Emilia Romagna del 20 maggio 2012 (Mw 5.9).

Nella fase intersismica, l’azione combinata del carico litostatico e delle forze tettoniche inducono la dislocazione normale del segmento di faglia sbloccato per il terremoto de l’Aquila (Figura 1a). Ciò provoca un accumulo di deformazioni volumetriche (dilatazione) al passaggio tra la parte bloccata e sbloccata della faglia (Figura 1b). Per il terremoto Emiliano, le spinte tettoniche provocano il movimento inverso del segmento di faglia profondo (Figura 1c), con conseguente contrazione volumetrica in profondità (Figura 1d).

Nella fase cosismica, lo sblocco della parte superiore del segmento di faglia provoca la dislocazione normale dell’hanging wall per il terremoto de L’Aquila (Figura 1e), e la dislocazione inversa per il terremoto Emiliano (Figura 1f). Gli spostamenti del suolo modellati lungo la sezione risultano compatibili con gli spostamenti osservati tramite tecnica InSAR (Figura 1 m ed n). Poiché il modello è poroelastico, la dislocazione cosismica produce una repentina variazione delle pressioni di poro all’interno della crosta, causando sovrappressioni neutre positive e negative (Figura 1 g e h). Tali sovrappressioni di dissipano per effetto della diffusione dei fluidi nella fase postsismica (Figura 1i e j), producendo quindi ulteriori spostamenti (Figura 1 k ed i), compatibili con le osservazioni da letteratura.