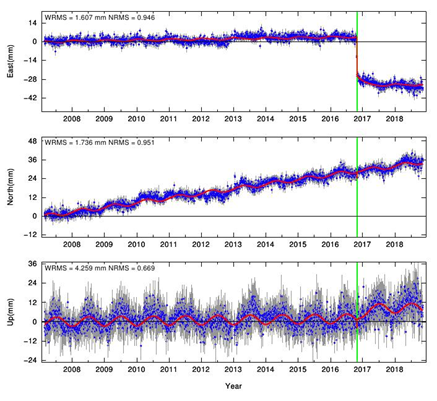

Fig. 1 - Serie temporale di spostamento di una stazione GNSS rispetto alla placca Eurasiatica. La linea verde indica il terremoto di Norcia, del 30 ottobre 2016, a cui è associato un spostamento co-sismico ed un conseguente spostamento post-sismico, più evidenti nella componente est.

Le misurazioni in continuo sono ben descritte nel paragrafo dedicato alla rete RING (http://www.ingv.it/it/monitoraggio-e-infrastrutture-per-la-ricerca/reti-di-monitoraggio/l-ingv-e-le-sue-reti/la-rete-integrata-nazionale-gps-ring), mentr le misure discrete sono eseguite su reti GNSS non permanenti che vanno ad infittire la rete RING in quelle aree considerate di rilevante interesse scientifico per la mitigazione del rischio (sismico e vulcanico) e per la ricerca.

L’analisi dei dati registrati da una stazione GNSS in continuo fornisce la posizione di questa in un sistema di riferimento terrestre, e la sua evoluzione nel tempo, sia in termini di spostamento dinamico, se si analizzano, per esempio, epoca per epoca i dati registrati con alte frequenze di campionamento, sia in termini di spostamento giornaliero, se si analizzano i dati registrati in una intera giornata ricavando un'unica posizione. In figura 1 è mostrata una serie temporale di spostamento giornaliero, in un sistema di riferimento Euroasiatico, che registra lo spostamento lineare nel tempo delle componenti planari (nelle direzioni Est e Nord) della stazione rispetto all’Europa centrale, e della componente verticale in un sistema di riferimento globale geocentrico.

La serie temporale mostra un salto nel 2009, relativo allo spostamento co-sismico dovuto al terremoto dell’Aquila del 2009, e un andamento non-lineare nel tempo dovuto alla fase post-sismica.

L’analisi dei dati acquisiti dalle stazioni della RING, e da stazioni appartenenti a diverse reti attive nell’area Euro-Mediterranea, viene effettuata all’ONT da tre Centri di Analisi (CA). Tali CA si differenziano in base al software scientifico con cui effettuano il processamento dei dati: Bernese, sviluppato dall’Università di Berna (http://www.bernese.unibe.ch/), GAMIT/GLOBK sviluppato dal Massachussets Institute of Technology (http://geoweb.mit.edu/gg/), e Gipsy-Oasis, sviluppato dal Jet Propulsion Laboratory (https://gipsy-oasis.jpl.nasa.gov/).

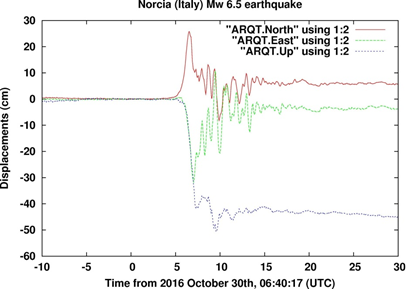

Le informazioni ricavate dall’analisi dei dati registrati dalle stazioni GNSS sono utilizzate dai ricercatori dell’INGV per diverse applicazioni. I dati ad alta frequenza, per esempio, permettono di misurare la deformazione dinamica del suolo dovuta al passaggio delle onde sismiche a seguito di un terremoto. La disponibilità di tali “sismogrammi in spostamento” in tempo reale permette di includere il GPS all’interno di sistemi di monitoraggio Early Warning al pari dei dati sismologici. L’elaborazione dei dati giornalieri, invece, consente di misurare con elevata precisione ed accuratezza lo spostamento relativo tra le stazioni di una rete, ed i rispettivi tassi di spostamento. In Figura 3 è mostrato il campo di velocità orizzontale, ottenuto dall’analisi dei dati registrati da tutte le stazioni GNSS disponibili nell’area Euro-Mediterranea, dove le velocità sono stimate dalla componente lineare delle serie temporali di spostamento (Fig. 1). Il campo di velocità GPS permette di ricavare importanti informazioni sulla cinematica delle placche e micro-placche tettoniche presenti nell’area e di misurare con elevata precisione la velocità con cui la catena Appenninica si estende, o le Alpi Meridionali si contraggono per effetto della convergenza tra microplacca Adriatica e placca Euroasiatica. La stima del tasso di deformazione crostale di un’area ha importanti applicazioni per la valutazione del potenziale sismogenico delle faglie e la pericolosità sismica. Dalla stima degli offset legati a terremoti (Fig. 1), e dello spostamento cumulato nella fase post-sismica, è possibile ricavare una mappa degli spostamenti co-sismici e post-sismici, che forniscono importanti informazioni sulla sorgente sismica[1] . L’analisi delle serie temporali di spostamento fornisce informazioni anche su altri processi di deformazione, di natura non tettonica, legati ad esempio a processi idrologici[2] e attività di origine antropica (es., subsidenza associata allo sfruttamento di risorse del sottosuolo).

Fig. 3 - Esempio di “sismogramma in spostamento” ottenuto, per le sue tre componenti, alla stazione GPS ARQT (Arquata del Tronto) della rete RING in occasione del terremoto di 30 Ottobre 2016. Il campionamento di tale serie temporale era di 10 Hz.