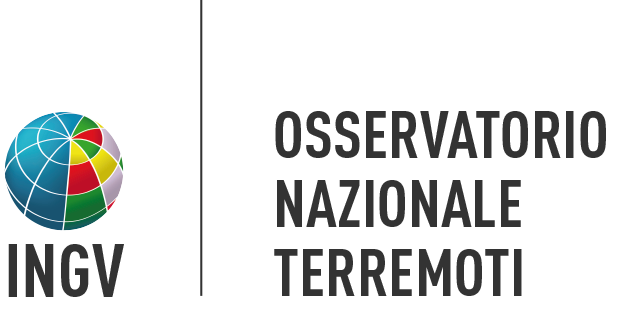

Figura 1. Analisi dei dati SAR Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) relativi alla costa del ravennate. Si nota la velocità negativa (subsidenza, in rosso) della costa in prossimità della zona di estrazione di idrocarburi Angela Angelina.

I dati telerilevati sono comunemente impiegati per il monitoraggio dell’ambiente e sono di supporto alle emergenze ambientali in molti settori. Alcune caratteristiche li rendono indispensabili rispetto ad altre tecniche terrestri: possono osservare aree molto vaste (ad es. un'intera provincia) e allo stesso tempo avere una visione di oggetti molto piccoli (ad es. case, strade, alberi).

I dati SAR sono particolarmente utili per monitorare diversi fenomeni ambientali in atto lungo le coste, come subsidenza, sollevamento ed erosione. Inoltre, le attività antropiche come emungimento di acque e attività estrattiva di idrocarburi portano alla deformazione della crosta terrestre, tipicamente subsidenza, misurabile in superficie con dati SAR. Un fenomeno molto pericoloso è quello della creazione dei sinkhole, sprofondamenti del terreno dovuti al collasso di cavità che si formano nel sottosuolo con tempi molto lunghi. Essi possono avere dimensioni e profondità anche di decine di metri, risultando disastrosi per ogni genere di infrastruttura (strade, case, ecc…). Talvolta, tramite InSAR, è possibile misurare l’abbassamento del terreno dovuto al formarsi della cavità, prima che il collasso sia avvenuto, limitando così le disastrose conseguenze del sinkhole.

Anche i dati telerilevati da sensori ottici sono di grande aiuto per il monitoraggio di fenomeni come il rilevamento dei fronti di incendi boschivi o di altri parametri bio-fisici (tipo biomasse forestali) o naturali (tipo manti nevosi).

Subsidenze naturali e antropiche

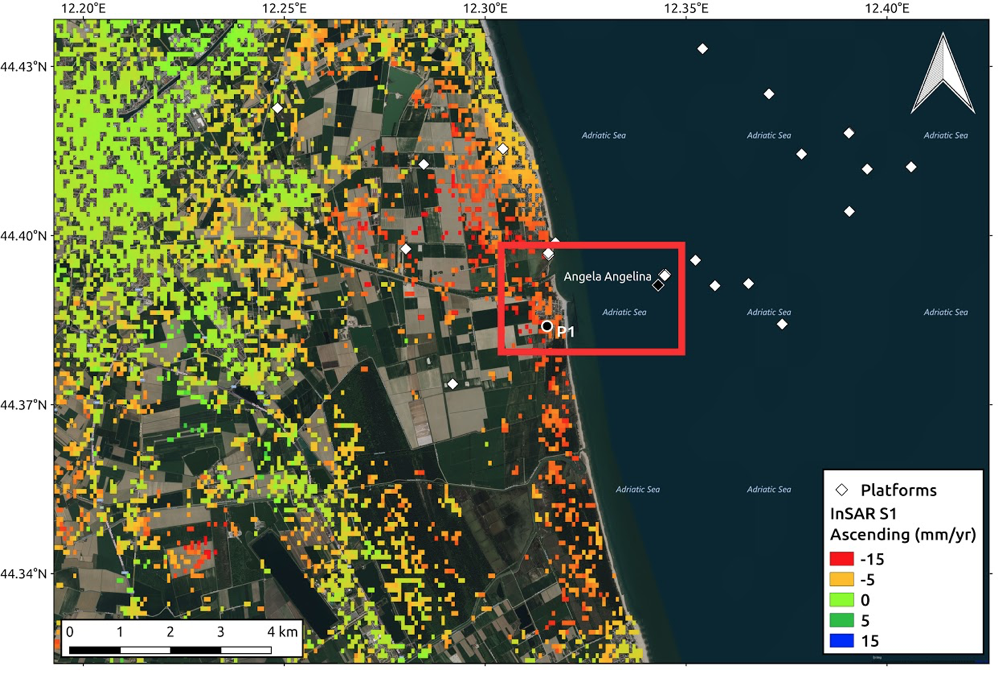

Le cause della subsidenza del suolo, non di origine sismica o vulcanica, sono molteplici. Un primo contributo è dovuto alla compattazione naturale dei sedimenti per effetto del loro peso, come avviene nella piana alluvionale del Po. Qui le velocità medie stimate sono nell’ordine dei 2-3 mm/anno. Un ulteriore contributo è associato a fenomeni di origine antropica, come l’emungimento delle acque o lo sfruttamento dei giacimenti profondi di idrocarburi (ad es. gas). Quest’ultimo, nella piana alluvionale del Po e soprattutto lungo le coste, ha raggiunto valori dell’ordine di alcuni cm/anno nei periodi di massimo sfruttamento dei giacimenti delle piattaforme dell’alto Adriatico (da fine anni ‘90 a inizio anni 2000). I dati SAR permettono di mappare la subsidenza in atto grazie alla elaborazione di serie temporali decennali di immagini. Tali dati sono poi utilizzati per realizzare modelli tridimensionali relativi allo sfruttamento del reservoir di idrocarburi (Figura 1 e 2).

Figura 2. Modello della geometria del giacimento. Il modello simula l’attività estrattiva al fine di studiare e riprodurre le deformazioni superficiali osservate dai dati telerilevati. Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.

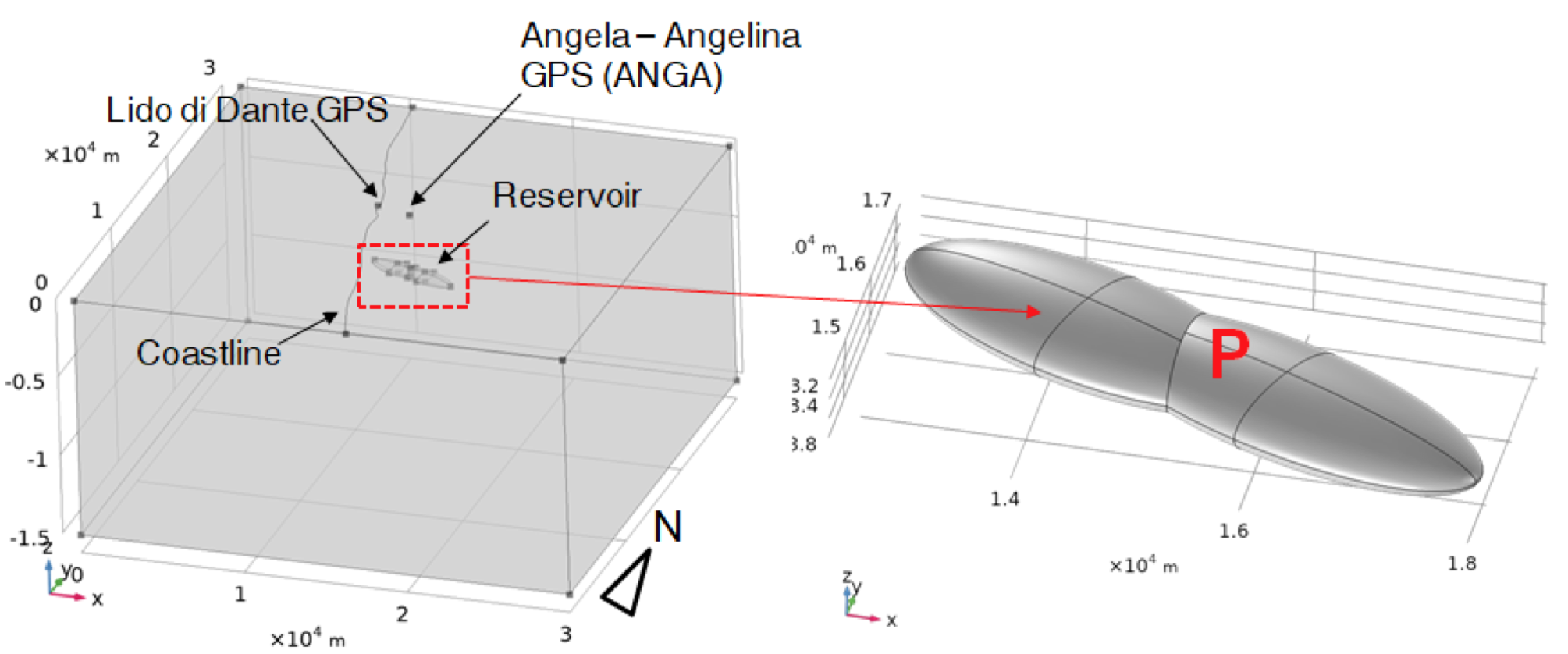

La subsidenza in ambiente urbano produce effetti dannosi non solo per le infrastrutture civili, ma anche sulla risposta dei terreni in caso di terremoto, poiché modifica le caratteristiche di resistenza dinamica del suolo stesso. Città del Messico è un caso eclatante di subsidenza da emungimento di acqua. Negli anni si è verificato un abbassamento della quota topografica di oltre 10m e il fenomeno è ancora in atto. In particolare, nel periodo 2005 - 2013 gran parte dell’area urbana ha subito un abbassamento compreso tra 1.5 e 3.2m (Figura 3). Ciò evidenzia la necessità di valutare in maniera opportuna l’effetto di lungo termine della subsidenza sul comportamento dinamico dei terreni.

Figura 3. Velocità media di deformazione del suolo di Città del Messico ottenuta da dati interferometrici multitemporali (InSAR) nel periodo 2005-2013 (a sinistra). Stima della variazione dello spessore dei depositi comprimibili (in azzurro) nel periodo 2005-2013 (a destra). Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.

Rilevamento dei fronti di fiamma di incendi boschivi

Gli incendi boschivi giocano un ruolo rilevante nel cambiamento climatico con impatto sia a scala globale sia locale, trasformando le zone investite dall’incendio e contribuendo all’emissione di gas serra in atmosfera. I sensori di telerilevamento che catturano il segnale termico emesso dagli incendi attivi sono molto utili per la loro localizzazione e lo studio dell’evoluzione. La biomassa in combustione emette radiazione e quindi il loro rilevamento da remoto (droni o satellite) è realizzato utilizzando strumenti che lavorano nelle appropriate bande dello spettro elettromagnetico. Con algoritmi relativamente semplici si identificano gli hot spot , anche di estensione ridotta, e si possono produrre mappe di locazione degli incendi rapidamente distribuibili alle autorità.

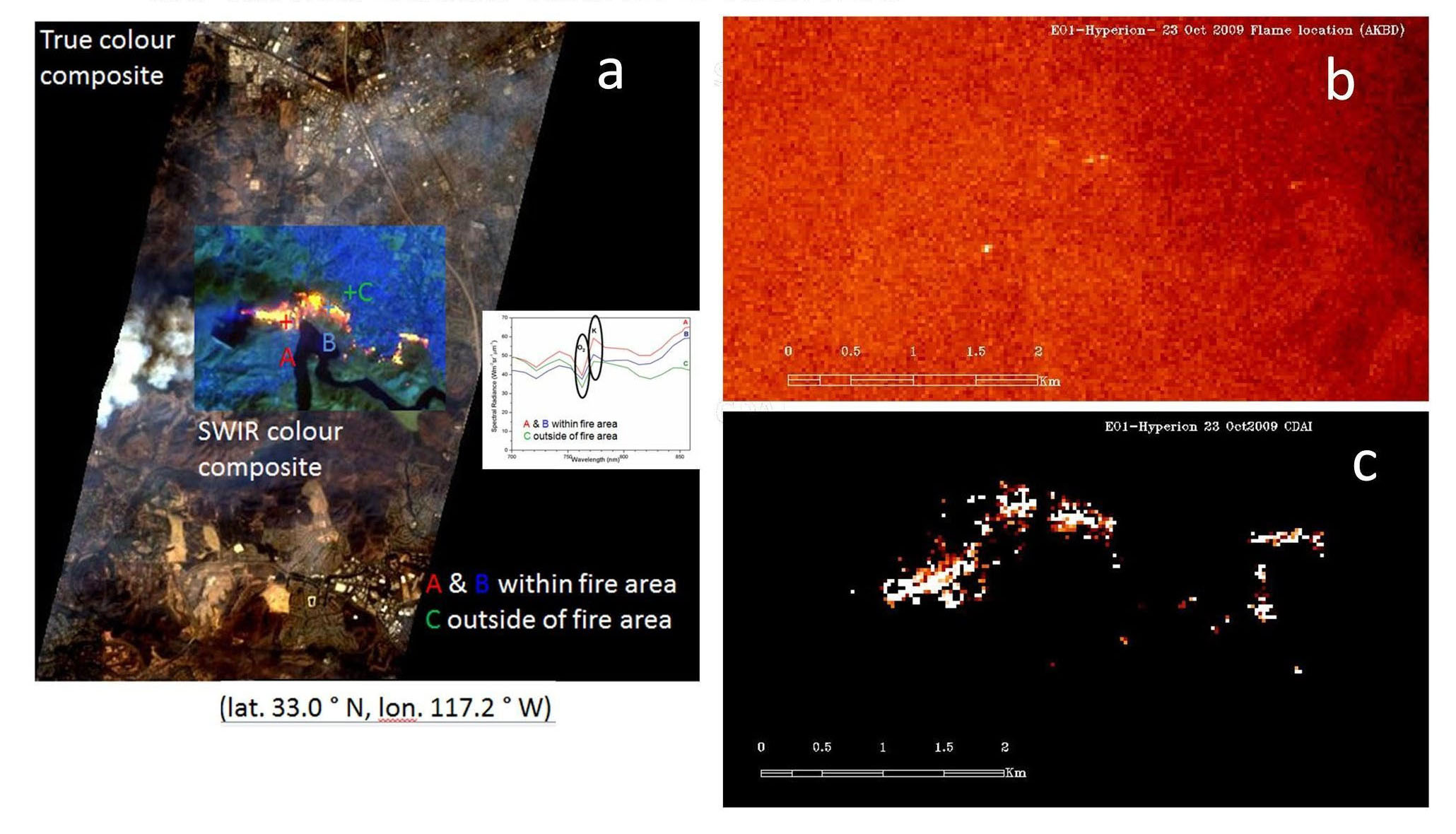

Oltre i costituenti primari come carbonio, ossigeno, idrogeno e azoto, la biomassa è composta da elementi in traccia come sodio e potassio, che ionizzano alle temperature di combustione emettendo segnali alle frequenze del visibile. La combustione con fiamma di un incendio può essere rilevata non solo da aereo ma anche dallo spazio (Figura 4a). In Figura 4b-c sono mostrati rispettivamente la mappa di detezione ottenuta testando l’indice di localizzazione di fiamma da emissione di potassio e l’indice di detezione basato sull’anidride carbonica.

Figura 4. a) Incendio di Escondito-Witch, California, 23 ottobre 2007. L'immagine del sensore EO1-Hyperion derivata dalla combinazione di segnali termici evidenzia il fronte dell'incendio. I punti A e B indicano la presenza di emissione di potassio e presenza di fronte di fiamma. Il punto C è in una zona non interessata dall'incendio. b) Localizzazione di combustione con fiamma basata sull’emissione del potassio. c) Detezione di combustione basata sull’indice CDAI (Carbon Dioxide Absorption Index). Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.