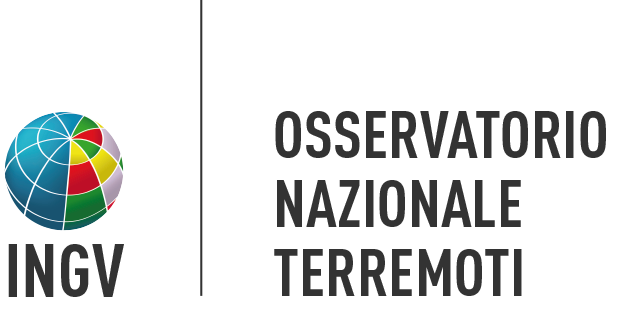

Figura 1. Mappa delle deformazioni ottenuta con tecnica InSAR a seguito della sequenza Amatrice-Visso-Norcia del 2016. Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.

I terremoti generano una deformazione rapida e permanente della crosta terrestre nella fase detta cosismica. La fase post-sismica comincia immediatamente dopo il terremoto e può durare da giorni a mesi, in funzione della forza del terremoto, e anche in questo caso continua il processo deformativo della crosta. Anche i movimenti tettonici lenti deformano la crosta e si esplicano nell’arco di anni e/o decenni durante la fase inter-sismica. Queste tre fasi costituiscono il ciclo sismico. Grazie al telerilevamento è possibile misurare, con precisione di pochi millimetri, tali deformazioni superficiali. Ciò si ottiene con immagini acquisite da satelliti equipaggiati con particolari radar, i SAR, ed elaborate con complesse tecniche interferometriche, note come InSAR. Le mappe di deformazione vengono ulteriormente analizzate per individuare la sorgente sismica, tramite processi di modellazione. Con le stesse tecniche è inoltre possibile misurare gli effetti indotti dal terremoto, come frane e deformazioni di interi versanti di montagna a causa dello scuotimento e della forza di gravità. Infine, dall’integrazione di immagini SAR e di immagini di sensori ottici, è possibile eseguire stime rapide ed efficaci dei danneggiamenti prodotti da un terremoto sulle strutture costruite dall’uomo (case, viadotti e altre infrastrutture).

Studio della fase cosismica

Con le tecniche InSAR, combinando due immagini SAR, una prima e una dopo il terremoto, si può calcolare la mappa degli spostamenti del suolo, ossia misurare come è cambiata la superficie terrestre in prossimità dell’epicentro prima e dopo l’evento.

Fra fine agosto e inizio novembre 2016, la sequenza sismica di Amatrice-Visso-Norcia ha generato una deformazione permanente del suolo di quasi un metro (area rossa), come mostrato in Figura 1.

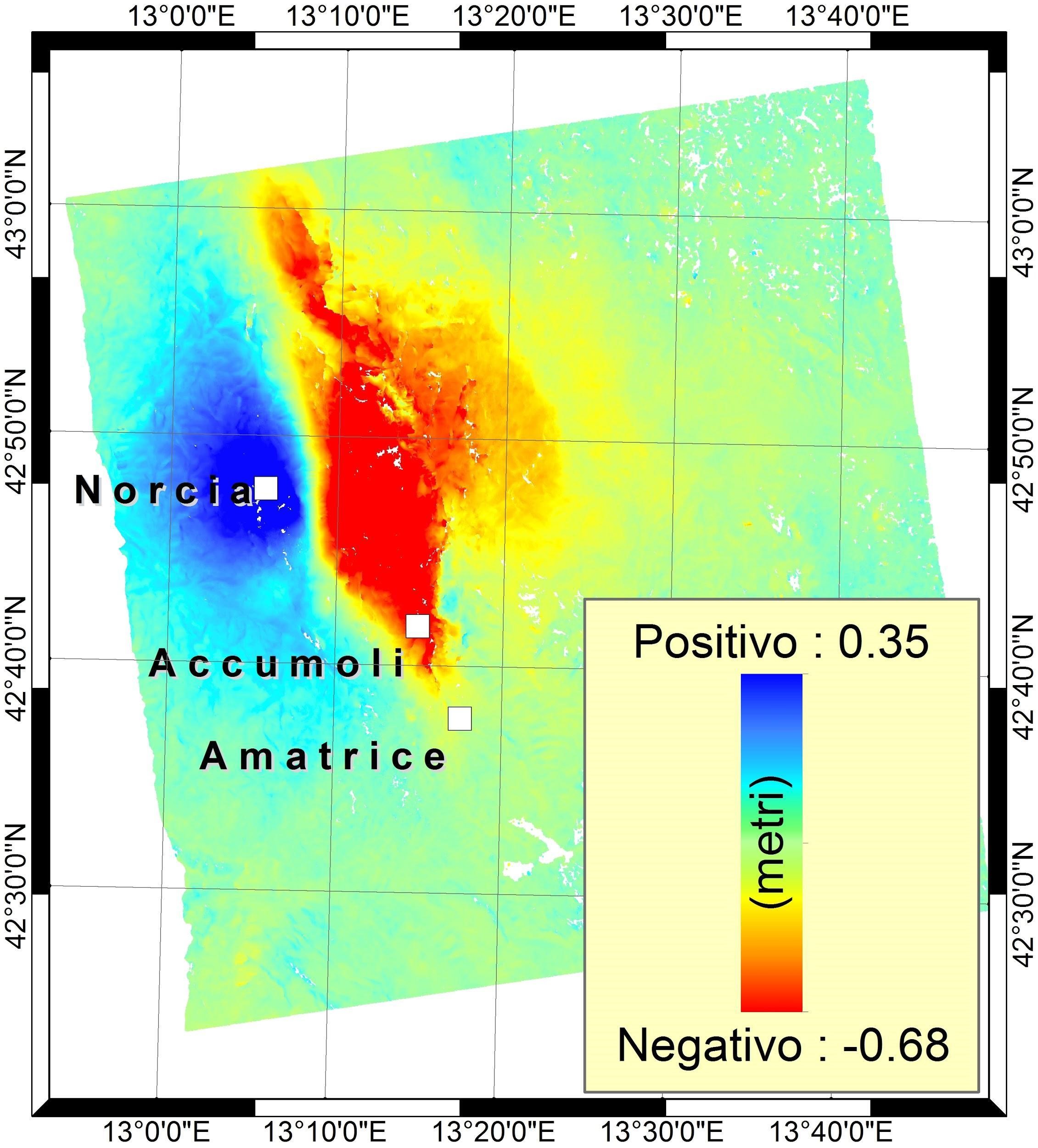

La modellazione della sorgente sismica ha poi permesso di individuare quali faglie si sono rotte, generando il terremoto, e come sia distribuita la rottura su di esse.

Figura 2. Schema delle faglie che hanno generato i terremoti della sequenza Amatrice-Visso-Norcia 2016. La modellazione dei dati SAR ha permesso di individuare la quantità di slip (scivolamento) sulle faglie stesse, che è stata fino a 1.5 m per il terremoto di Amatrice e superiore a 3 m nel caso dell’evento di Norcia. Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.

Similmente, si possono mappare le deformazioni delle fasi post-sismiche e inter-sismiche e associare lo studio delle faglie coinvolte. In questi casi, dato che le deformazioni avvengono su periodi di tempo più lunghi rispetto alla fase cosismica, esse vengono analizzate con serie temporali di dati SAR, unendo numerose immagini collezionate nel periodo in esame.

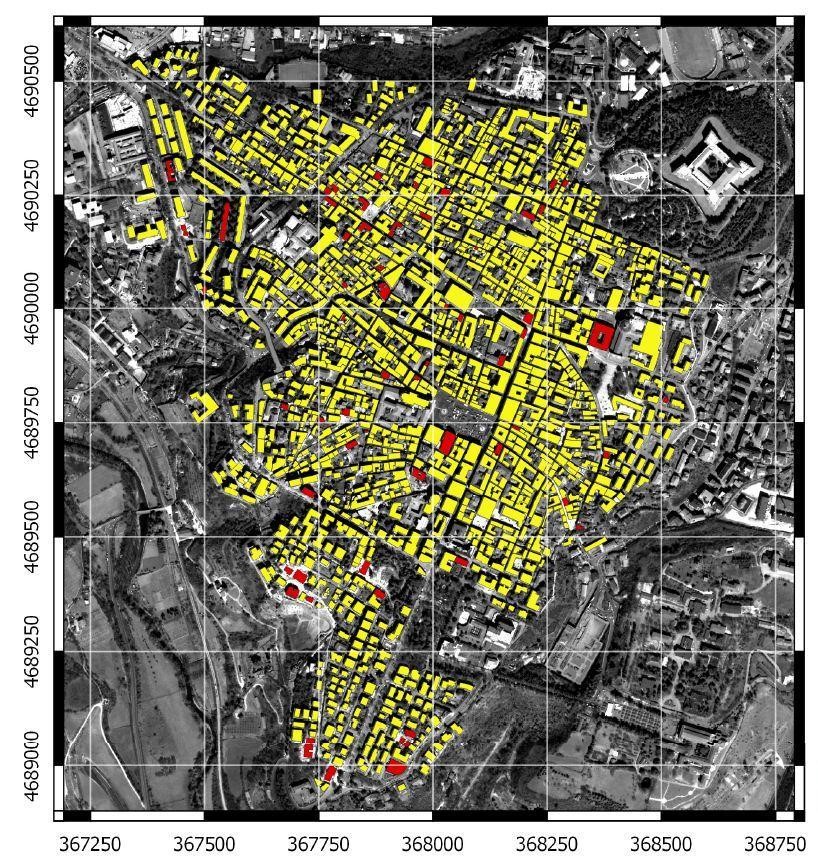

Mappe di danneggiamento

I dati satellitari, sia ottenuti da sensori ottici che da sensori SAR, possono essere utilizzati per mappare i danneggiamenti che i terremoti stessi producono. Le tecniche che vengono utilizzate per ottenere tali mappe sono dette tecniche di change detection, e si basano sul calcolo di indici di cambiamento tra immagini acquisite prima e dopo l’evento sismico, stimando il grado di danno avvenuto. Le tecniche di change detection sfruttano algoritmi di varia natura, da “semplici” differenze dei segnali misurati dai satelliti ad algoritmi più complessi, come quelli basati sull'intelligenza artificiale. È possibile generare mappe a scala di singolo edificio o a scala di gruppi di edifici, a seconda del tipo di dato satellitare disponibile.

Figura 3. Mappa dei danni del terremoto de L’Aquila stimata con immagini ottiche ad alta risoluzione. In rosso gli edifici marcati come collassati o parzialmente collassati nella notte del 6 aprile 2009; in giallo gli edifici con danni minori o rimasti intatti. Elaborazione a cura del gruppo di Telerilevamento dell’ONT.