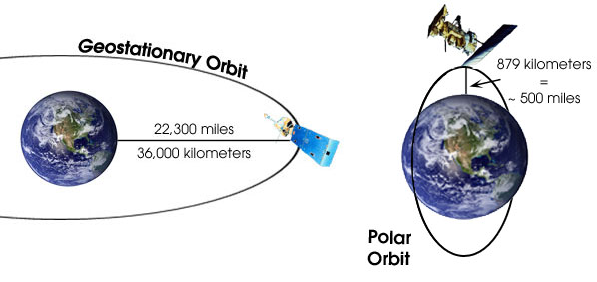

Figura 1: Le orbite dei satelliti geostazionari e polari, differiscono per scopi e caratteristiche. Immagine dal web.

L’infrastruttura di telerilevamento dell’ONT è dotata di un sistema per la ricezione dei dati satellitari in grado di scaricare le immagini non appena acquisite, e renderle immediatamente disponibili per fornire servizi in tempo reale. I satelliti che orbitano intorno alla Terra si dividono in due macro-categorie: i satelliti geostazionari e quelli quasi polari. I satelliti geostazionari sono posti su un’orbita a circa 36000 km dalla superficie terrestre (sopra l’equatore) dalla quale riescono a “vedere” sempre la stessa porzione del globo terrestre, “stazionando” cioè sopra la stessa zona. I satelliti polari, al contrario, ruotano su orbite molto più basse (tra i 700-900 km) e inclinate di quasi 90° rispetto l’equatore, per questo motivo sono in condizione di “fotografare” una determinata zona solo durante il loro transito su di essa, congiuntamente alla rotazione della Terra (Figura 1).

Per poter acquisire i dati di questi due tipi di satelliti sono necessari due tipi di antenne di acquisizione:

- una antenna in banda Ku per l’acquisizione dei dati del satellite geostazionario METEOSAT;

- una antenna in banda X per l'acquisizione dei dati dei satelliti in orbita polare (ad es. AQUA, MODIS).

Ambedue le antenne sono poste sul tetto della sede di Roma dell’INGV. Completano il sistema:

- 4 server di acquisizione e processamento dati situati presso il CED dell’INGV;

- 1 unità per il controllo motori dell’antenna in banda X.

I segnali acquisiti tramite le antenne, sono trasmessi via cavo prima ad un computer che si occupa della decriptazione del segnale, e successivamente ai server necessari per il salvataggio e l'elaborazione dei dati.

Le immagini caricate sui server sono poi calibrate, sia spazialmente sia radiometricamente, e quindi ritagliate attraverso software installati negli stessi server, per mettere in evidenza le aree di interesse.

Il sistema, installato da oltre 10 anni presso l’INGV, dal 2018 è soggetto ad un rinnovamento sia hardware sia software che consentirà la sua ridondanza e la ricezione di dati da un numero sempre maggiore di satelliti.

Figura 2. Schema del sistema di ricezione satellitare presso l’INGV. Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.

Il satellite geostazionario di riferimento per l’Europa è il METEOSAT dell’agenzia spaziale internazionale EUMETSAT. Diversi satelliti gemelli sono posti in orbita geostazionaria. Il primo, MSG-4, posto alla longitudine 0°, acquisisce un’immagine dell’intero emisfero ogni 15 minuti, il secondo, MSG-3, alla longitudine di 9.5°, acquisisce solo un terzo di emisfero, centrato sull’Europa, ma con una frequenza di 5 minuti. Ciò permette di seguire l’evoluzione temporale di un evento con un campionamento molto frequente (Figura 3).

Figura 3. Evoluzione temporale delle nubi nel Mediterraneo Centrale durante l’eruzione del vulcano Etna il 4 dicembre 2015 vista da MSG-3. Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.

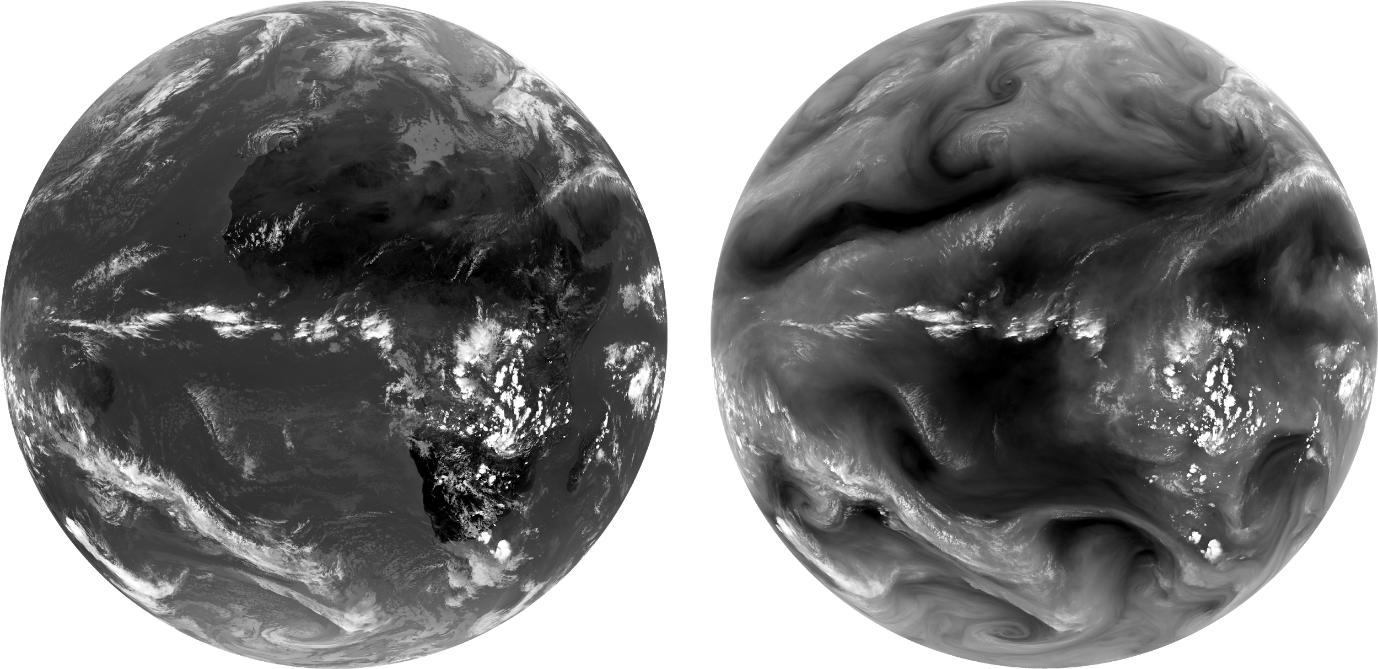

Il sensore a bordo dei satelliti METEOSAT, il SEVIRI, fotografa la Terra a diverse frequenze dello spettro elettromagnetico, mettendo in evidenza diversi composti dell’atmosfera. Nella Figura 4 sono visibili, a sinistra, le nubi (in bianco) nel canale 10.8 um (infrarosso termico) e, in contemporanea, la circolazione del vapore acqueo in atmosfera nel canale 6.3 um.

Figura 4: L’intero emisfero visibile dal satellite MSG-4 nel canale 10.8um a sinistra, e nel canale 6.3um a destra. Si notano chiaramente i movimenti della circolazione del vapore acqueo in atmosfera. Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.