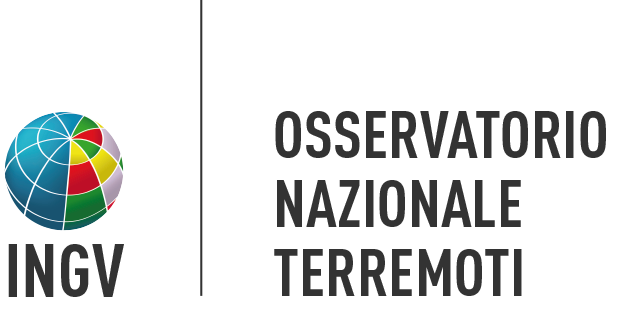

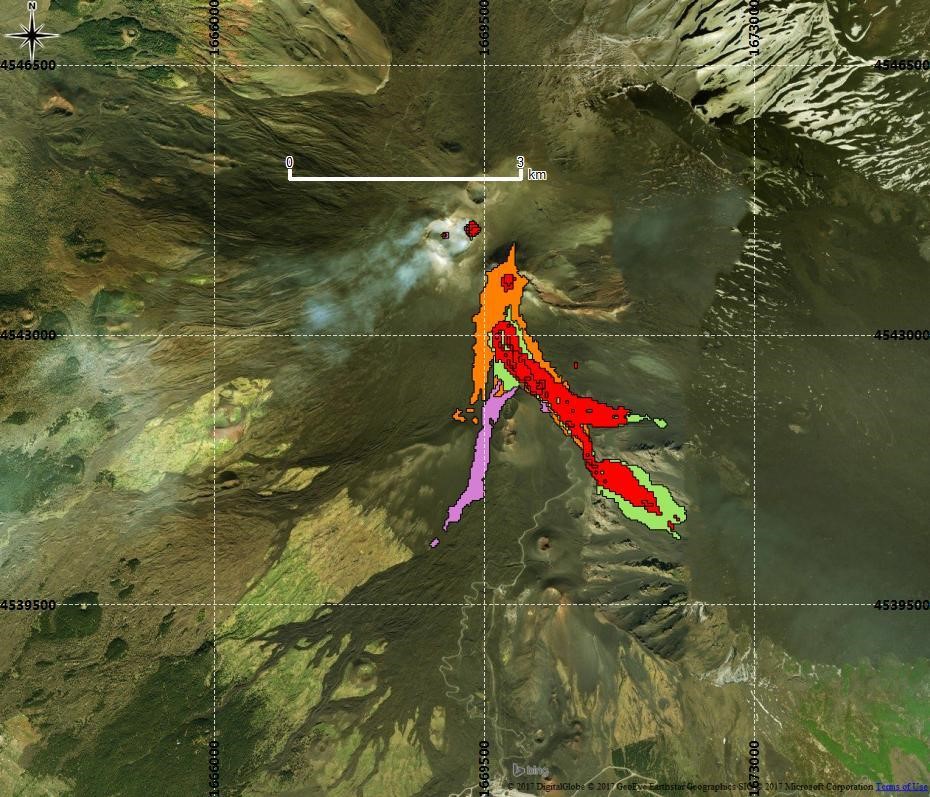

Figura 1. Mappa di deformazione del suolo relativa all’eruzione dell’Etna nel dicembre 2018, realizzata con dati SAR del satellite Sentinel-1 (ESA, Agenzia Spaziale Europea). Ogni ciclo di colore corrisponde ad uno spostamento di 2.7 cm. Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.

I sistemi di osservazione della terra da piattaforme satellitari permettono di rilevare dati importanti legati all’attività vulcanica. Essi sono particolarmente utili perché permettono un monitoraggio costante anche dei vulcani situati in zone remote e inaccessibili del pianeta. Grazie alle diverse risoluzioni spaziali (dimensione del pixel a terra), temporali (frequenza di misura sulla stessa area) e all’intervallo elettromagnetico di lavoro, i fenomeni osservabili sono molteplici e vanno da quelli prossimali come deformazioni dell’edificio vulcanico, emissioni di lava e altezza della colonna eruttiva, a quelli distali come nubi vulcaniche composte da ceneri e gas. Tutti questi osservabili permettono di comprendere lo stato di attività del vulcano, stimarne la pericolosità e mitigare il rischio su persone e ambiente circostante. Le principali attività del gruppo di telerilevamento dell’ONT in ambito vulcanologico sono:

- Monitoraggio delle anomalie termiche dei campi fumarolici.

- Rilevazione e stima di emissioni di ceneri e SO2.

- Rilevazione e stima delle caratteristiche termiche dei flussi di lava.

- Mappatura delle colate laviche e piroclastiche.

- Analisi delle proprietà spettrali delle rocce vulcaniche.

- Deformazione del suolo e modellazione della sorgente vulcanica.

- Attività di campagna di misura per la validazione delle stime satellitari.

Di seguito alcuni esempi di applicazioni del telerilevamento in ambito vulcanico.

Deformazioni del suolo e modelling: Remote Sensing Radar

Quando il magma entra o esce dalla camera magmatica di un vulcano, o risale all’interno della crosta terrestre, genera una deformazione superficiale che può essere misurata. Lo spostamento del suolo può raggiungere anche l’ordine di metri in poche settimane come prima di una eruzione, oppure può essere più lento e di minore entità, come nel caso di ricarica di magma nella camera magmatica. Tali deformazioni superficiali sono quindi lo specchio, o la firma, di ciò che accade in profondità relativamente ai processi magmatici o idrotermali. Con un processo di modellazione inversa è possibile ricostruire la posizione e la profondità della sorgente che ha generato gli spostamenti osservati, a partire dal solo dato. La tecnica InSAR consente di produrre mappe di spostamento del suolo con risoluzione a terra di un punto (pixel) da pochi metri ad alcune decine di metri, e con precisione sub-centimetrica (Figura 1).

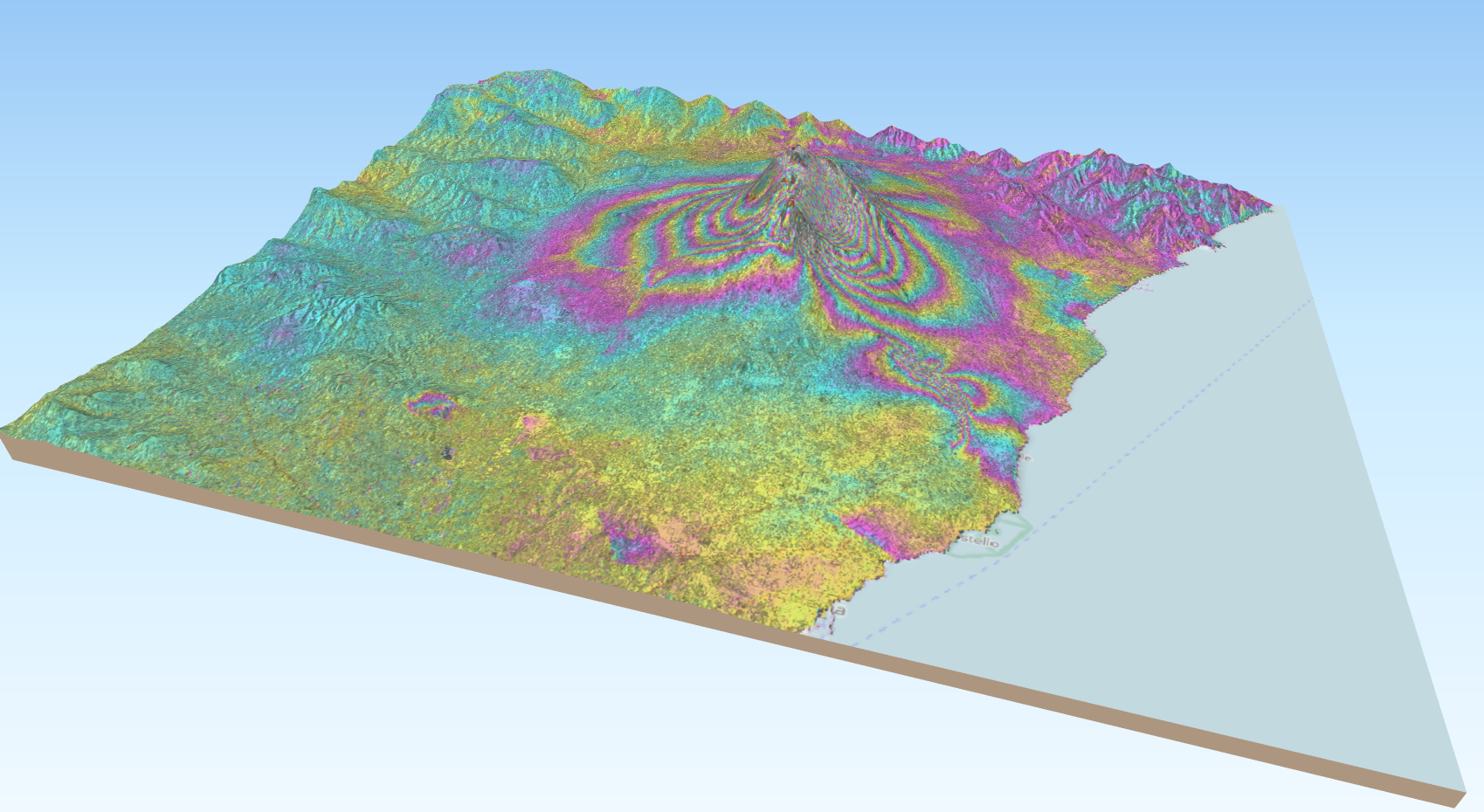

Rilevazione e stima di nubi vulcaniche di ceneri e SO2

L'attività di un vulcano è spesso accompagnata dall’emissione in atmosfera di nubi composte da ceneri e gas. Le ceneri variano in dimensione tra 0.5 e 20 micron, mentre i gas maggiormente presenti sono vapore acqueo, CO2 e SO2. La rilevazione e la stima quantitativa dei parametri legati alle nubi vulcaniche come ceneri (massa, spessore ottico, raggio delle particelle) e SO2 (massa) viene fatta utilizzando strumenti che si trovano a bordo di satelliti in orbita geostazionaria (a 36000 km dalla Terra) e polare (a circa 700-800 km dalla Terra). L’intervallo spettrale utilizzato è quello dell'infrarosso termico nel quale l’SO2 presenta due forti assorbimenti (7.3 e 8.6 micron) e nel quale è possibile realizzare, oltre alla stima quantitativa della cenere, anche la discriminazione tra nubi meteorologiche e vulcaniche.

Figura 2. Massa di SO2 realizzata utilizzando una immagine SEVIRI del 27 Dicembre 2018 alle 13:15 UTC. Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.

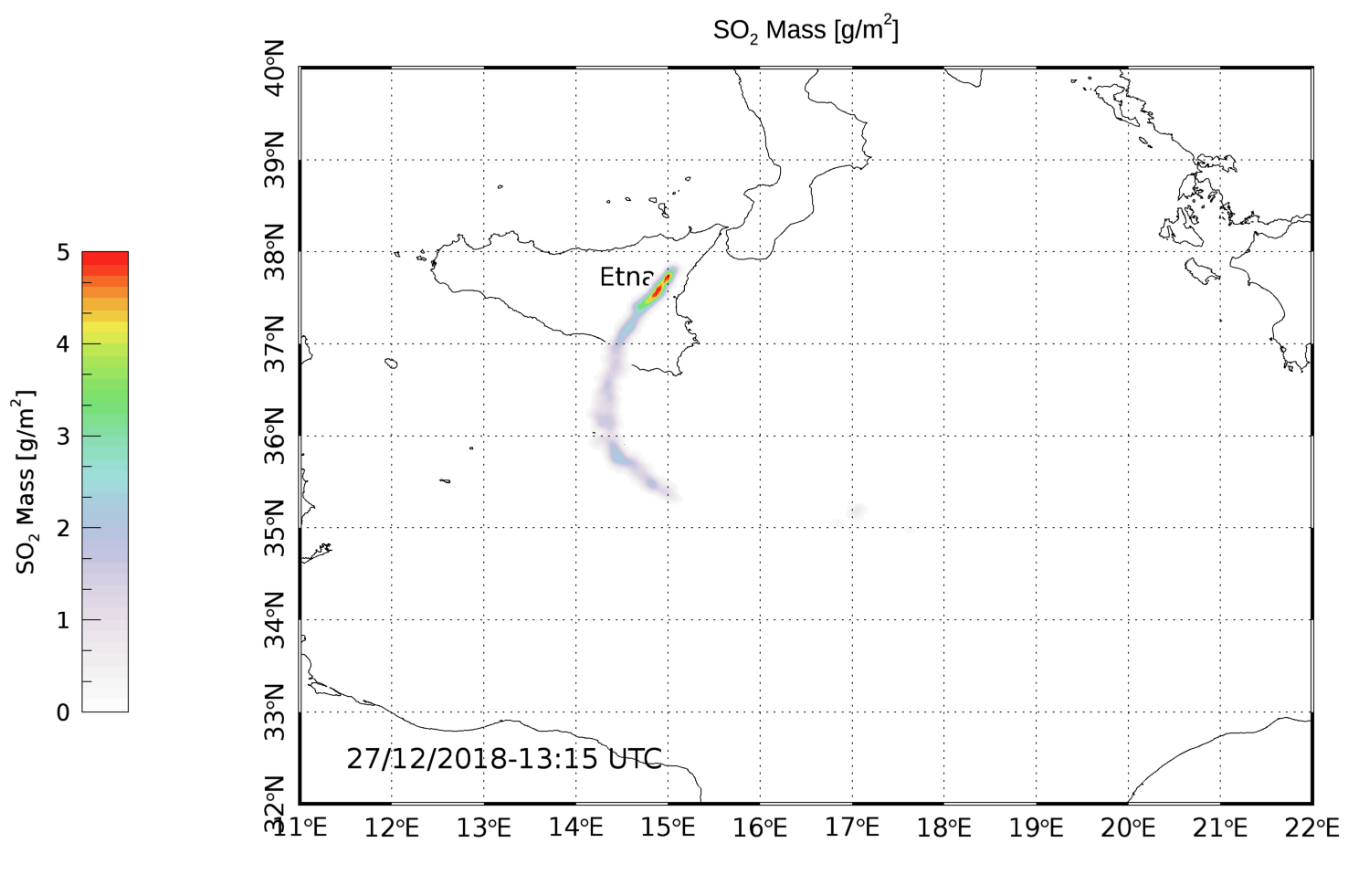

Stima della temperatura del suolo e delineazione del flusso lavico

L'utilizzo dei dati satellitari offre la possibilità di avere una stima della temperatura superficiale delle aree vulcaniche e non, con una copertura spaziale più ampia di quella rilevata da una rete di monitoraggio in situ. In particolare, l'elaborazione di dati acquisiti da sensori aventi canali che acquisiscono nella regione dell'infrarosso termico (da 8 a 13 micron) permette di ottenere una mappa della temperatura superficiale. Dal momento che le immagini satellitari acquisite di giorno sono fortemente contaminate dalla illuminazione solare, il valore di temperatura superficiale stimato è poco affidabile. Le immagini notturne individuano con maggior precisione possibili variazioni di temperatura nelle aree in cui sono presenti punti di emissione termica, anche grazie ad una temperatura di "background" più uniforme (Figura 3). Attraverso le immagini fornite dai satelliti del sistema Copernicus Sentinel-2 A e B e LANDSAT8, è possibile individuare la presenza di aree ad alta temperatura (hot spot e flussi lavici) nelle regioni vulcaniche, offrendo una visione sinottica in sicurezza rispetto ai rilievi in loco, ma anche un valido strumento per il monitoraggio di vulcani in aree remote (Figura 3).

Figura 3. Mappa di temperatura superficiale nell’area dei Campi Flegrei (provincia di Napoli) relativa al dato LANDSAT8 acquisito alle 20.46 UTC del 9 aprile 2019. I valori di temperatura sono espressi in °C (a sinistra). Sovrapposizione dei flussi lavici eruttati dal vulcano Etna nel periodo 16 - 26 Marzo 2017 (a destra). Elaborazione a cura dell’infrastruttura di Telerilevamento dell’ONT.